暑假期间,曾与多位老师、学生谈论“理想的大学”,每个人的想法都不尽相同。但几乎所有的老师都觉得,现在的学生越来越有自己的想法,不太好带。甚至部分高年级的学生也说,“大一的跟我们不一样”。以前也常听大家谈及类似的感受。作为一名学工人员,我非常关注与学生有关的话题,便对此做了一些调研。

调研分析

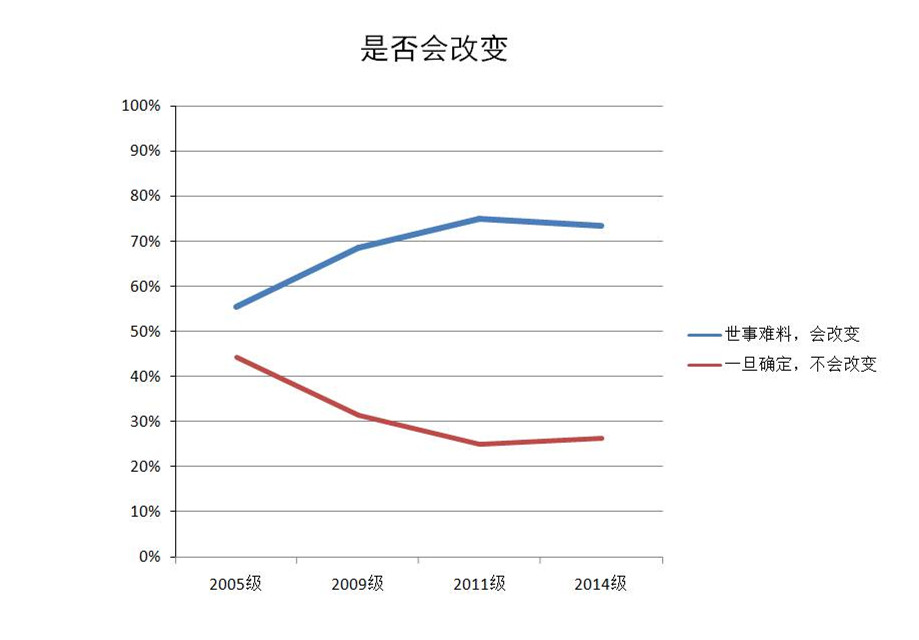

在上《心理健康课》期间,我曾用同一份问卷对不同年级学生做过调查。通过调查结果的比较,发现变化趋势最明显的是在回答“是否会因生活经历改变自己的价值观”时,认为“不会改变”的学生所占比例明显降低,认为“会改变”的比例明显升高。

这提示我们,学生的思想越来越活跃,可塑性相对增强。通过大学阶段的学习、培育,使学生获得知识、发展能力、培育素质,在这些生活经历中,引导或塑造学生价值观的可能性在增加。据此推测,我们老师的工作应该会更容易一点,但实际感觉却相反。为什么呢?

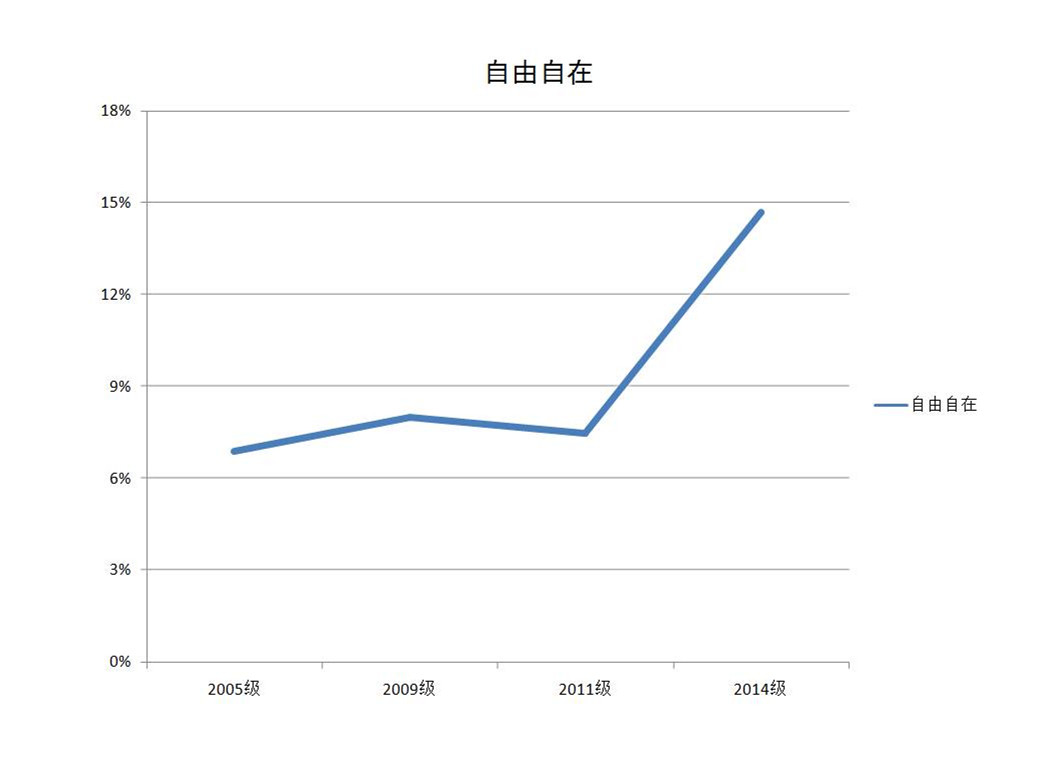

接下来再看,在“你认为怎样才最能体现自己的人生价值”单选题中,选择“自由自在”的学生比例有明显的上升趋势。

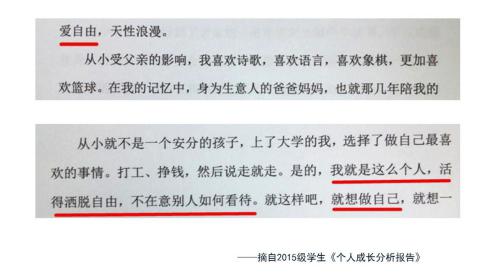

针对这一点,我收集了106份2015级学生的《个人成长分析报告》,不少学生坦诚地写道:我“爱自由”、“就想做自己”。

这就解释了我们的疑惑。经粗略统计,我校在校大学生中有近80%是“95后”。这一代人被称作互联网世界的“原住民”,接受信息方便、快捷,思维灵活、崇尚个性、强调自我。再按照以前的经验,告诉他怎样学习、怎样做事,效果就不那么明显,必须调整思路。

工作思路

以转变理念为前提。正如范书记在致2016届毕业生的题词中所写,要“改变思路、改变习惯”。面对学生特点的变化,在工作中必须换一种“套路”,使学生有自己决定、自己选择的自由,引导学生自我成长、自主发展。我们要做的就是让学生把自己的想法表达出来,然后提供必要的资源支持,在真诚服务中引导学生不迷失方向。

以适应需求为基础。需求是每个人行为的原动力。在与学生的相处中,我感到他们内心都有积极向上、成长成才的愿望,只是表现方式和程度不同。因此,通过满足学生的需求,可以增强其内在的心理动力,最大限度地调动起学生自身积极性,把“要我做”变成“我要做”。

工作难点及对策

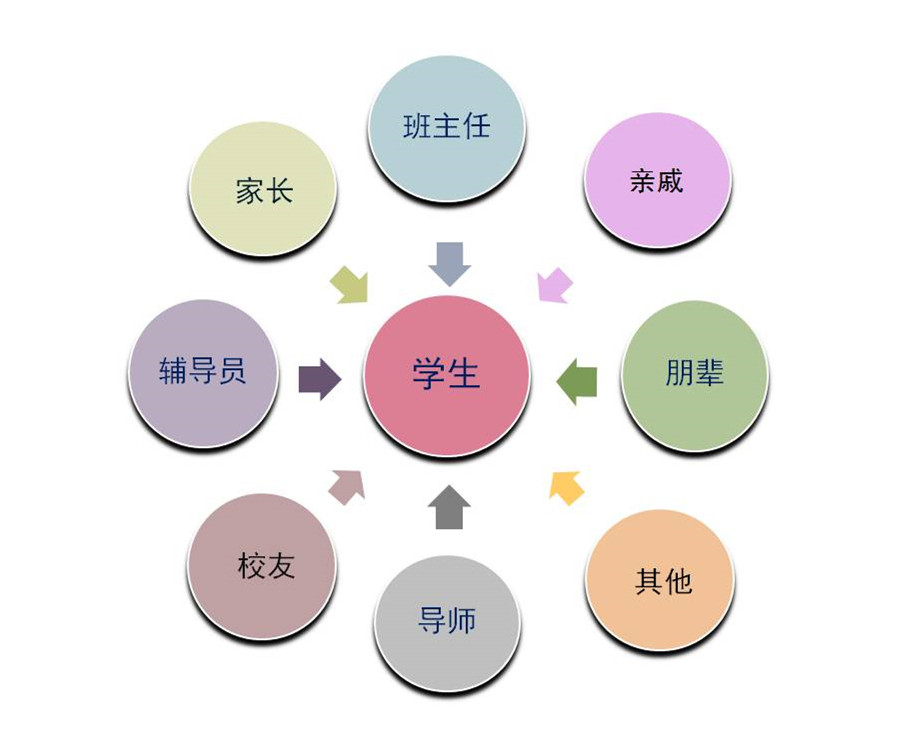

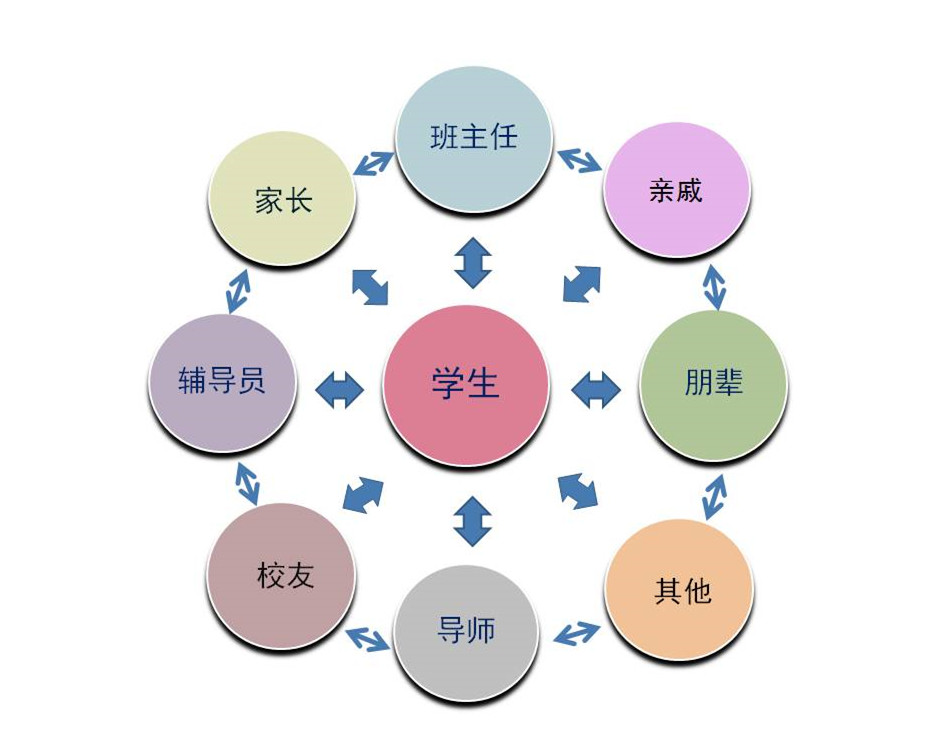

在实际工作中,我们动员了很多力量来帮助、指导学生。有辅导员、班主任、学业导师、项目导师、校友、朋辈,有时还动员家长、亲戚等来配合,不一一列举。这些群体所处的环境不同、视角不同,可以给学生提供多种支持。但难点在于,如何协调这些力量,引导他们以学生的需求为本,将促进学生自我成长、自我发展作为共同的目标。而不是仅仅把各自认为“是好的东西,是学生应该接受的”单向地抛给学生。更要避免来自不同群体的意见互相矛盾,使学生产生困惑、无所适从。

正在思考这个问题时,看到了教育部发布的《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》(教高[2016]2号)。其中所提的“培养目标协同、教师队伍协同、资源共享协同、管理协同”使我很受启发。因此,计划成立生命科学学院“协同育人”工作室,探索实现以学生需求为导向的信息、资源、管理协同共享,得到了学院两位主要领导的大力支持。

这个工作室不再把学生作为管理对象,而以协调力量,为学生提供自我成长的空间和环境为目的。准备由近及远,院内、校内、校外层层推进,首先协同学院内部的力量。通过运用BCC教练技术、团体辅导等技术,拉近不同群体的距离、达成共识,最终实现育人过程的协同、互动。育人过程不再是单向的、孤立的,点与点之间可以实现互动,共同助力学生的自我成长。而且,这些点可以不断扩展,形成一张相互连接的网。每一点都可以带动这个网,当整个网向上拉动时,身处其中的学生就被带动起来了。

我们计划从学院内部做起。先通过工作室这个平台,创设师、生互动交流的情境和空间,增加教师之间、学生之间、教师与学生之间思想、情感的深层次交流,以拉近师生距离,逐渐形成协同育人的氛围。并适时推进资源、课程的协同,更好地培育学生的人文素养、科学精神。

暑假期间做了一些初步工作。我们生物技术、食品科学与工程专业有很多大二的学生愿意利用假期参加创新实验。学院就为他们做了协调:安排暑期住宿、联系指导教师、开放实验室。

这是我8月12日拍到的照片。那天天气预报32度,同学们在做配液、研磨,还要等到晚上10点看结果。但他们在做自己想做的事,所以在跟我交谈时,脸上都是满满的笑容。大二的同学告诉我,他们在按自己设计的步骤进行实验。有些微生物学的知识还没有学到,就自己啃书本、查资料。虽然实验进行得并不顺利,但他们体验到了思考和探究的乐趣,与指导教师的沟通也越来越顺畅。找准学生需求这个突破口,激发起学生的内生动力,把“要我学”变成“我要学”,推动“学在青大”就可以收到事半功倍的效果。

另外,根据同学们反映的意见和需求,我们在学生中以“理想的学生会”为主题,引导大家讨论理想中的学生会应当是什么样的,什么样的学生会干部是受师生认可的,什么样的学生会活动是受大家欢迎的。在此基础上,对学生会部门进行精简整合,理顺部门职责任务,也收到了比较好的效果。今后,我们的学生会干部要踏踏实实地为同学们服务,学生会活动也要以适合学生需求、符合专业特点为主。

关注、尊重学生个性化的需求,协同信息、协同资源、协同管理,多为学生提供一些思考和实践的机会,便可以使学生的思维多一些活力,使学生群体多一些活力。我们还将继续在实践中不断探索、总结,通过一点点的积累,一步步地接近“理想的大学”。

本人到生科院工作仅4个多月,以上只是就学生工作中的一个方面谈了粗浅的体会,并不全面。而且因自身阅历、经验有限,难免会有许多不足之处。在此非常诚挚地恳请各位领导、专家、同事予以指导和帮助,期待能与大家多多进行沟通和交流。

(作者贾依娜为青岛大学生命科学学院党委副书记 )